|

《はじめに》 本物に触れることで人は育つ 人は子供の頃から芸術・工芸、スポーツ、文学、自然界、科学技術などに於いて本物に接する機会をなるべく多く持つことが大切であると私は思っている。そして荘厳な雰囲気、崇高な雰囲気を体験することも大切である。そうしたことが人格形成にも重要な役割を果たし、文化の継承に繋がるのではないだろうか。

急速に進歩・普及したテレビ、インターネット、スマホ、出版物などによって文化の大衆化が進むのは良い。しかしそれが単に目新しい文化だけを流行させ、伝統文化、美しいもの、品格あるものに接する時間を青少年から奪い取っていないか? つまり「本物疎遠」の時代になっていないかと私は危惧する。浅学非才の私が言えることではないけれど大変気になる。

勿論伝統文化をしっかり継承している多くの若者達が居るのも事実である。しかし安易な方向へ流され易い人間の本性とあらゆる生活条件のグローバル化を思えばこの「本物疎遠」傾向は強まるばかりであろう。だからこそ少しでも美しいもの、品格ある本物を見せる努力、聞かせる努力が一層重要になったと思う。

【1】私は聖歌隊で本物に触れた

私は子供の頃から音楽は好きだったが専門ではない。就職して三菱電機長崎合唱団に、その2年後の1960年に洗礼を受け間もなく市内合同の聖歌隊に入った。この聖歌隊で本物に接することになる。グレゴリオ聖歌という名前だけは知っていたが聴いたのは初めてだった。そこにはバリトンのKさんが歌う素晴らしいソロが挿入されていた。また教会旋法によるポリフォニーの流れる様なラテン語聖歌も沢山あった。そして次第に“教会にはこんなに美しい音楽があるのだ”とすっかり惹き込まれていった。

指揮者は浦上教会の老練なFさん(故人)であった。ラテン語聖歌を色々教えて下さり、少しは本も読み教会音楽本来の美しさとそれによるミサの美しさに心を惹かれて行った。

2年後そのFさんからご自宅に招かれ「もう年だ。後は原田君、指揮をやってくれ」と頼まれ、グレゴリオ聖歌はまだよく歌えず自信はなかったのだが聖霊のお導きに従うことにしてお受けした。

しかし間もなくラテン語が消えて日本語だけになってしまった。そして「第二ヴァチカン公会議(1965年終了)というのがあってそこで色々決まってラテン語は使わないことになったそうだ」と聞かされた。私のラテン語聖歌練習も中途半端で終わり、やがて東京へ転勤になった。

東京カテドラル聖マリア大聖堂でカトリック・アクション同志会主催の荘厳司教ミサが毎年秋捧げられることを知って2000年に初参列、以来これが私にとってグレゴリオ聖歌に接する唯一のミサとなっている。

【2】グレゴリオ聖歌を歌えた!

ところが今年1月11日にミサの“お知らせ”で神父様(40歳代後半イタリア人)が「復活祭のミサでグローリアを歌いたいので練習して欲しい。私は好きです。ラテン語は全世界でカトリック教会の典礼語です」とご希望を述べられたのである。私はこれを聞きながら聖歌担当として大変感激し目元が潤み、FさんとA様(後述)のことが思い出されお二人への感謝の念がふつふつとこみ上げて来た。

Fさんとは前述の浦上教会の故Fさんである。50年程昔、「後は原田君やってくれ」と頼まれたことにお応えする時が来たのだ、少しでもお役に立てれば有り難いと受けとめた。

A様とはご存知「ヴァチカンの道」や「カトリック・アクション同志会」の世話をなさっておれれるお方である。聖歌の発展に永年に亘って貢献なさったことにより教皇ヨハネ・パウロ2世より表彰をお受けになっている。幾度か励ましのお便りを戴き、更にご自身の編纂になる立派なラテン語聖歌集をお届け下さったこともある。

神父様のご希望により急遽練習して「復活の聖なる徹夜祭」から「聖霊降臨の主日」までの9回のミサにおいて「栄光の賛歌」をグレゴリオ聖歌で歌うことができた。カトリック聖歌503番「MISSA

DE ANGELIS」の中の「グロリア」である。本来は「キリエ」から連続して歌うのが一層美しいのであるが、それはまだ無理なので「栄光の賛歌」だけをグレゴリオ聖歌で歌ったのであった。

かくて今年は草加教会にとって記念すべき特別な年となった。聖歌の中で本物として典礼憲章が位置付けている「グレゴリオ聖歌」がこの50年間、全国(或いは世界)的にミサでは殆ど歌われなくなったのだが、草加教会ではそれをミサで聖歌隊なしで会衆が歌えたのである。だから特別なのである。

美しく歌えた訳ではないが、50年振りに歌えたこと、及びラテン語聖歌に対して正しく再認識する変化が生まれたことが私は嬉しい。皆から「よかったですね、原田さん」と云われて嬉しかった。

私はラテン語は分らないが日本語訳がついているから意味は解る。私はドイツ語も分らないがベートーベンの第九はドイツ語で歌うからその気持ちになれる。

【3】練習の様子

実はこの“草加の出来事”の経緯は以下の通りである。

昨年12月初旬、神父様が私に突然立ち話で「ミサで栄光の賛歌をグレゴリオ聖歌で歌える様に練習して欲しい」とご希望を述べられたのだった。私は胸が騒いだ。直ちに神父様も一緒にオルガン奏者や典礼係と打合せた。歌える人が果たして何人いるかが先ず問題になったが、「MISSA

DE ANGELIS」ならしっかり歌える人が4人は居ることが分ったのでこの4人を囲んで練習を始めようと決定。そしてラテン語は禁止されているとの誤解を先ず解く必要があるので神父様にお願いしてミサのお知らせで「ミサで歌う」ことを会衆に“神父宣言”して頂いた。

私は練習日時を定めその“神父宣言”の翌週のミサの“お知らせ”で全会衆に呼び掛け、希望者を対象に1月18日(日)から練習を開始した。先ずサン・ピエール・ド・ソレム修道院聖歌隊の「グロリア」の部分だけをカセット・テープで聴いて貰うことから始めた。このカセット・テープは私が40年近く昔、ドン・ジョセフ・ガジャール神父指揮のレコードからダビングしていたテープである。このテープから「グロリア」の部分だけを更に10本にダビングして回覧貸与した。

練習開始のときお若いこの神父様は「私はラテン語聖歌は歌ったことがありません。でも美しいから好きです」と仰る。パソコンやCDで聴いておられる様だ。やはりイタリアでも改革が振れ過ぎたのだろう。先唱の部分を皆と一緒に熱心に練習なさったのである。神父様のこの素直さが皆にとって励みになった面もあったと思う。

やはり“神父宣言”は効果覿面だった。グレゴリオ聖歌というものに関心は持っていても聴いたことがない信徒、それらしい演奏を癒やしのCDなどで聴いていただけの信徒、覚えてはいるがもう禁止されたと思っていた信徒にとってミサで本物を歌えるとは意外な喜びだった様だ。若い女性からお爺さまおばあさままでテープを希望し、通常のミサ参加人数約250名中20名程が積極的に練習して歌える様になった。会衆練習ではこの人達にリードされて大半の信徒が口を開き聖堂に響くようになったのである。ただ積極的だったのは主として女性であった。男性には目覚めて欲しい。

交唱だから○を聖マリア像側、▲をオルガン側が歌うことにした。二つのコーラスが対話を交わすように交互に歌うスタイルである。共同体の一員としての自覚と一体感を一層強く感じた筈である。殆どの信徒にとって初体験だった。

上手に歌えた訳ではないが、本物を体験した意義は大きかったと思う。毎年歌っていれば必ず上達し、信仰をしっかり支える聖歌として理解される筈である。

小さな草加教会には聖歌隊は無い。建物は一棟であって聖堂以外に有るのは司祭居室と狭い事務室と台所だがけである。狭い聖堂が教会学校、青年会、マリア会、ヨゼフ会、○○委員会、諸定例会議などの活動の場所にもなるのである。だから合唱練習ができる隙間が無い。私は全員が聖歌隊と考えている。

私以上に熱心に取り組んで下さったオルガン奏者(複数)と信徒の皆さんには感謝に絶えない。やがては信仰の助力として皆の心に深く響く程に歌える日が来る筈と期待したい。

み旨に沿ってお役に立てたとすれば大変嬉しい。長崎時代からの一連の流れは私に対する聖霊のお導きであったとしか考えられない。

今回の“草加の出来事”をA様に少しでも喜んで頂けたならこんな嬉しいことはない。

【4】グレゴリオ聖歌について (※1,※2)

ユダヤ教では昔から祈りは歌になっていて宗教儀式は音楽と一体であった。その後キリスト教が広まると、それまで各国・地域ごとに不統一であった聖歌を世界的普遍性の理想に向けて統一する作業が始まった。その中で特に教皇グレゴリウス一世(聖徳太子の時代)によって聖歌が統一された。その聖歌によって典礼を行う様になり、この一群の聖歌が後に“グレゴリオ聖歌”と呼ばれる様になって、西洋音楽の起源ともなった。グレゴリオ聖歌の研究がベネディクト会を中心に行われ、この会が根拠としているフランスのサン・ピエール・ド・ソレム修道院の聖歌隊の歌い方が最も美しく正統な唱法として定評があると言われている。

グレゴリオ聖歌はラテン語で歌う。流動的で美しい旋律の単声部の音楽であって、交唱で歌う。レガート(なめらかに)で流れる様に、声量も7分目に抑えヴィヴラート(声を震わせること)や力みや音程のしゃくりあげは禁物。やわらかくつつしみの念をもって歌うことが大切。本来は男声のみで無伴奏(原田注:現在では混声、伴奏付きが普通)。楽譜はネウマ譜と呼ばれる四線譜。現在は通常これを五線譜で書いてある。長音階でも短音階でもないので一層神秘的に聞こえる。

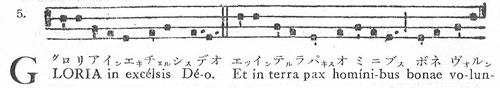

↑ ネウマ譜

カトリック羅典聖歌集(1954年8月1日長崎カトリック司教館発行)より

「Gloria」の歌い出し

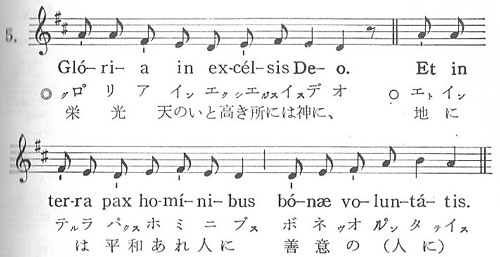

↑ 五線譜に移した現在の楽譜

カトリック聖歌集(1989年10月1日光明社発行)503番より

「Gloria」の歌い出し

《むすび》

歌えるお年寄りはまだいるし関心を抱いている若者(殆どが女性)も少しはいることがはっきり分った。そして歌えたのである。このことは神父様方においても同様の筈である。神父様方は勿論、信徒もやればできる筈なのである! 司教団にはその為の誘導“司教団宣言”を是非とも発して頂きたい。申すまでもなく本物は信仰心の大きな助力になる。その点では日本語の祈祷文も本物は口語体ではなく文語体であることを確認して頂きたい。

司教団がもし「今さらラテン語聖歌や文語体はできない」とお考えなら「それは認識不足ですよ。やれば出来るのです。しかも期待している信徒は少なくないのですよ」と申し上げたい。草加教会にも各国外国人信徒が多くなった、同一言語で一緒に祈り歌える、カトリック教会ならではの有り難さを取り戻したい。

典礼憲章には次の様に書いてある。

第36項

ラテン語の使用は、局地法がある場合を除き、ラテン典礼様式において遵守されなければならない。

第54項

ラテン語でも共に唱え、また歌うことができるよう配慮することとする。

第112項

教会の音楽の伝統は計り知れない価値をもつ宝庫である。

第116項

教会はグレゴリオ聖歌をローマ典礼に固有の聖歌として認める。従って他の同等のものがある場合も、これは典礼行為において首位を占めるべきである。

〔参考資料〕

※1「音楽の歴史と思想」H・ライヒテントリット著 服部幸三訳 音楽之友社1960年版 47,56,69頁

※2「合唱音楽の歴史」皆川達夫(カトリック目黒教会信徒 1988年に61歳で受洗)著 全音楽譜出版社 1966年版 18〜21頁

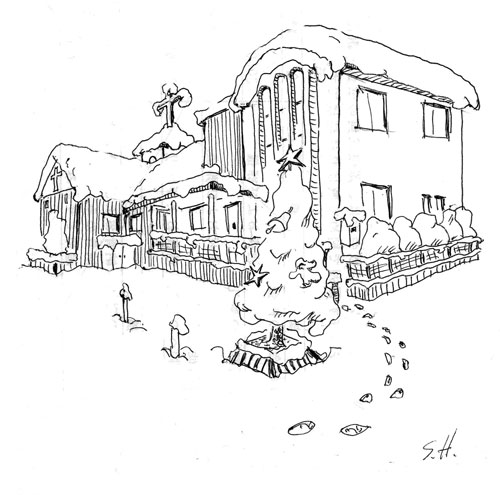

建替え新築の草加教会 (1999−12−12 献堂)

1階:聖堂、事務室、台所 2階:司祭居室

(おわり)

|